새 정부가 저성장 위기 극복과 경제 활성화를 위해 700조 원이 넘는 슈퍼 예산을 투입한다. 이재명 정부는 이달 3일 국회에 728조 원 규모의 2026년도 예산안을 제출했다. 이는 올해 본예산(약 673조 원) 대비 8.1% 증가한 규모로, 2022년도 예산안 증가율(8.9%) 이후 4년만에 가장 높은 수준이다. 정부는 확장 재정을 통해 경기 부양을 꾀한다는 구상이다.

이러한 기조에 발맞춰 각 부처 또한 역대 최대 규모의 예산을 편성하며 관련 투자를 대폭 확대했다. 특히 미래 성장의 핵심 축인 스타트업 육성에 상당한 예산을 할애하며, 혁신 성장을 위한 기반 구축에 나설 예정이다.

중소벤처기업부, 전체 예산의 4분의 1 '벤처·스타트업'에 집중 투입

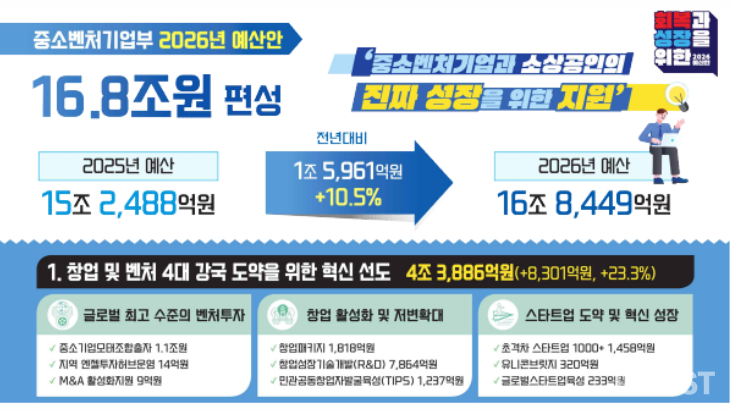

중소벤처기업부(이하 중기부)는 2026년도 예산안으로 16조 8,449억 원을 편성해 국회에 제출했다. 전년 대비 1조 5,961억 원(10.5%) 증액된 수치다. 주요 투자 분야는 △창업 및 벤처 4대 강국 도약을 위한 혁신 선도 △디지털·인공지능(AI) 대전환 및 진짜 성장을 위한 지원 △소상공인 위기극복과 지속가능한 성장지원 △지역 기업생태계 구축으로 지역경제 활성화 △함께 성장하는 동반성장 생태계 구축 등 5가지다.

이 중 4조 3,886억 원(26%)은 벤처·스타트업 분야에 배정했다. 스타트업 생태계 마련과 글로벌 벤처 4대 강국 도약을 위해 국내 벤처투자 시장을 확대하고 창업을 활성화한다는 목표다. 올해(3조 5,585억 원)와 비교해 23.3% 확대된 규모다.

◆모태펀드 역대 최대 규모 확대

먼저, 중기부는 국내 벤처투자 시장 활성화 방안으로 모태펀드 예산 규모를 역대 최대 인 1.1조 원으로 확대 편성했다. 이 중 절반은 AI와 딥테크 분야의 유망 스타트업에 집중 투자하는 '넥스트 유니콘 프로젝트'(NEXT UNICORN Project)에, 나머지는 실패한 창업가에게 중점 투자하는 '재도전 펀드' 조성(1,333억 원 규모), 세컨더리 투자 및 인수합병(M&A) 회수시장 활성화(1,250억 원 규모) 등에 투입할 예정이다. 미래 기술 선도 기업을 육성하는 동시에, 기존 창업자들에 대한 지원을 강화해 창업 생태계를 활성화하고 선순환 구조를 구축한다는 전략이다.

◆팁스(TIPS) 방식 R&D 지원 대폭 확대

팁스(TIPS) 지원도 대폭 확대한다. 창업 단계의 '창업성장기술개발'(TIPS) 예산을 6,684억 원으로 증액하고, 성장 단계에 접어든 기업을 위한 '투·융자연계기술개발'(스케일업 TIPS) 예산도 2,924억 원으로 대폭 늘려 성장단계별 지원 체계를 강화한다. 나아가 인공지능(AI), 바이오(Bio), 문화콘텐츠(Contents&Culture), 방위산업(Defence), 에너지(Energy), 제조(Factory) 등 ABCDEF 전략기술 분야에 집중 투자해 글로벌 기술 경쟁력 확보에 속도를 낸다.

◆글로벌 유니콘 기업 육성 및 '초격차' 스타트업 지원

글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 유니콘 기업 육성에 320억 원(신규)을 투입한다. 성장성 높은 테크 기업을 선발해 사업화 자금(최대 2년간 16억 원), 기술 고도화, 해외법인 설립, 보증 및 투자 연계 등 종합적인 스케일업을 지원하는 '유니콘 브릿지' 사업(50개 사 대상)을 신설할 예정이다. 또한 '초격차 스타트업 1000+ 프로젝트'에 1,458억 원(+11.3%)을 확대 편성해 총 746개 사에 사업화 자금(최대 3년간 6억 원)과 우수 기업에 대한 후속 스케일업 지원을 연계 제공한다. 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트는 시스템반도체, 바이오·헬스, 미래 모빌리티 등 신산업 10대 분야 스타트업의 성장과 글로벌 시장 안착을 지원하는 사업이다.

◆창업 지원 패키지 및 지역 스타트업 활성화

'창업패키지' 사업에 1,818억 원(+12.1%)을 투입해 1,723개 사를 지원한다. 혁신 창업 아이디어를 보유한 예비 창업자 및 창업기업(7년 이내)의 원활한 사업을 위해 창업 준비부터 성장, 글로벌 진출까지 성장 단계별로 지원한다.

이 외에도 지역 AI 창업 및 벤처 붐을 목표로 '지역 창업 페스티벌' 마련에 36억 원(신규), 지역 기업의 혁신 기술 실증 및 인증을 지원해 글로벌 진출을 돕는 '글로벌 혁신 특구 육성'에 177억 원(27.2%), 특구 내 중소기업 R&D 지원 강화에 83억 원(12.2%)의 예산을 책정했다. 특히 중기부는 "5극 3특 권역을 중심으로 릴레이 방식으로 지역 창업 페스티벌을 진행해 스타트업, 투자자, 지원기관의 투자·교류를 촉진할 것"이라고 설명했다.

범부처, 스타트업 생태계 강화 시동

중기부 외에도 여러 부처가 각 분야의 전문성을 활용해 스타트업 생태계 강화에 기여한다.

먼저, 과학기술정보통신부(과기정통부)는 AI, 양자, 반도체 등 첨단 기술 분야의 혁신 R&D 지원에 11.8조 원(+21.6%)을 편성했다. 주요 투자 분야는 AI 대전환(AX), 넥스트 전략기술(반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단바이오, 양자, 미래에너지) 육성, 연구개발 생태계 조성, 과학기술·디지털 발전 균형 성장 등이다. 이는 해당 분야의 딥테크 스타트업 성장을 견인하고, 새로운 시장 창출을 위한 핵심 동력이 될 것으로 전망된다.

환경부는 '녹색산업 생태계 활성화'를 목표로 에코스타트업 육성에 집중한다. 환경 분야 유망기술 사업화 지원, 친환경 제품 및 서비스 개발 지원 등을 통해 기후변화 대응과 순환 경제 전환에 기여하는 녹색 스타트업을 발굴하고 성장시키는 데 예산을 투입할 계획이다. 특히 저탄소 산업 생태계 조성 방안으로 내년 융자 규모를 2.6조 원에서 3.4조 원으로 대폭 확대하고, 시중 은행권에서 담보 대출의 어려움을 겪고 있는 스타트업·벤처기업을 대상으로 보증을 제공해 자금조달을 지원하기로 했다.

국방부는 국방 첨단전략산업 육성과 'K-방산' 혁신 성장 생태계를 조성에 박차를 가한다. 이 일환으로 산학연 협업을 통한 지역 방산중소기업에 대한 투자를 2025년 112억 원에서 2026년 698억 원으로 대폭 확대하고, 54억 원 규모의 스타트업 전용 단계형 지원사업을 신설했다. 해당 사업은 K-방산의 혁신 주체가 될 유망 스타트업들을 선제적으로 발굴하고 체계적으로 육성하기 위해 마련됐다.

산업통상자원부(산업부)는 산업 전반의 AX 확산, 첨단 및 주력산업 육성, 재생에너지 중심 에너지 대전환, 통상·수출 대응 강화, 공급망 강화, 5극3특 균형성장 분야에 집중 투자한다. 구체적으로 산업부는 AX 확산을 위한 예산을 2025년 5,651억 원에서 2026년 1조 1,347억 원으로 무려 100% 이상 확대 편성했다. AI 팩토리 구축(2,200억 원), 피지컬 AI·휴머노이드 로봇 핵심 부품 개발 및 AI 응용제품 상용화(4,022억 원), 온디바이스 AI 반도체 기술개발(1,851억 원)을 지원한다는 방침이다.

이 밖에 첨단 및 주력산업 초격차 기술 확보에 1조 6,485억 원(+26.4%), 재생에너지 중심 에너지 대전환에 1조 2,703억 원(+42%), 수출경쟁력 강화에 1조 7,353억 원(+67.8%), 첨단 소부장 기업 신규 투자 지원 등 공급망 강화에 1조 9,993억 원(+11.8%), 5극3특 균형성장에 8,835억 원(+16.8%)을 투자한다.

문화체육관광부(문체부)는 벤처·중소기업의 성장을 돕고 기술의 글로벌 수출을 늘리기 위해 2026년부터 64억 원 규모의 '지속가능한 K-Culture 공동도약 기술개발' 사업을 신설한다. 해당 사업은 영상, 음악·공연, 게임·웹툰 등 산업별 선도기업이 필요한 기술을 벤처기업, 중소기업이 개발하도록 지원하는 협업형 동반성장 프로젝트로, 3개 과제를 선발해 과제당 최대 30억 원의 자금을 제공한다.

또한 문체부는 스타트업 대상 자유공모 사업인 '글로벌 K-Culture 스타트업 혁신성장 기술개발' 사업 방식도 대대적으로 개편한다. 기획 단계에서 2배수를 선정해 기획비를 지원하고, 이 중 경쟁력 있는 기획만을 최종 선정(50% 선정)해 본격적인 연구개발을 지원하는 방식이다. 종료 후에는 민간투자를 기반으로 사업화 추진을 지원해 문화기술 분야 유니콘 기업 육성을 도모한다. 해당 분야에는 전년 대비 9억 원 증액된 29억 원의 예산이 투입될 예정이며, 2026년 16개 과제 선정(기획비 5천만 원 이내 지급) 후 8개 과제에 대해 약 2년간 매년 5억 원 이내를 지원한다.